川苔山(川乗山)の基本情報

川苔山(川乗山)の山頂からは、ご覧のように正面に雲取山が見えます。

左を見ると奥に大菩薩峠と大菩薩嶺も見えますし、右には天目山(三ツドッケ山)も見えて気分爽快です。

山頂にはベンチが3つほどしかなく、ちょっと到着時間が遅いとベンチに座ることはできないので敷物を用意しておくと安心です。

地面はご覧の通り粘土質の土のためじかに座ると汚れてしまいます。富士山ははというと、葉の落ちた秋から冬にかけては左の木の間から眺めることができます。

今回歩いたルート上には、案内板がなく道を間違えそうな場所が5~6ケ所ほどあるので注意が必要です。

| 山名 | 川苔山/川乗山(かわのりやま) |

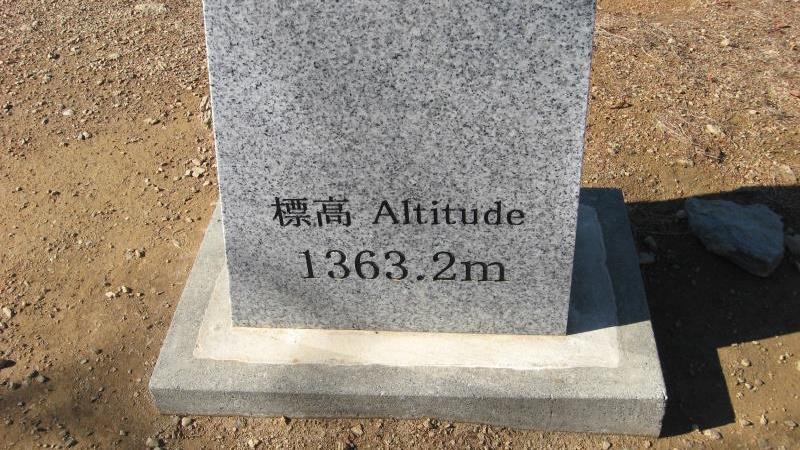

| 標高 | 1,363.2m |

| 場所 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |

| 駐車場 | 町営鳩ノ巣駐車場(無料) |

| 三角点 | 二等三角点有り |

| 備考 |

駐車場情報

町営鳩ノ巣駐車場

平日の朝7時半ほどに到着したのですが、既に6~7割ほど埋まっています。週末は相当早く到着しないと駐車できないかもしれません。

ただ無料で敷地内に管理された公衆トイレがあり、とても便利なので捨てがたい駐車場です。

| 位置 | 下の地図(グーグルマップ内)のPの場所になります。 |

| 料金 | 無料 |

| 駐車可能台数 | 約25台 |

| 最終確認日 | 2023年11月8日(水) |

| 備考 |

登山ルート情報

町営鳩ノ巣駐車場~川苔山(往復)

駐車場から登山口までの10分ほどは、民家の立ち並ぶ舗装道路を歩きますが、それ以降はずっと森の中の登山道歩きになります。

登山道は変化に富んでおり、とても歩きやすい平らな道もあれば、石がゴロゴロした道、段差の大きな道などがあるのでちょっと注意が必要です。

長い岩場とか鎖場、ロープ場などはありません。登山道の傾斜は緩くなったりちょっときつめになったりの繰り返しです。

道を間違えやすい場所が5~6ケ所あるので注意が必要です。

| 出発地点 | 町営鳩ノ巣駐車場 |

| 所要時間 | 5時間59分 |

| 歩行距離 | 14.3km |

| 累積標高 | 2,411m |

| 登山ルート | 町営鳩ノ巣駐車場~大根ノ山ノ神~大ダワ~舟井戸~川苔山(往復) |

所要時間詳細

この所要時間詳細は、2023年11月に行った際の個人的な山行記録です。年齢、性別、体力等により違いが生じますので参考程度にご利用ください。

| 上り | 町営鳩ノ巣駐車場~大根ノ山ノ神 | 46分 |

| 大根ノ山ノ神~舟井戸 | 109分 | |

| 舟井戸~川苔山山頂 | 25分 | |

| (小計) | (180分) | |

| 山頂にて休憩 | 25分 | |

| 下り | 川苔山山頂~舟井戸 | 22分 |

| 舟井戸~大根ノ山ノ神 | 91分 | |

| 大根ノ山ノ神~町営鳩ノ巣駐車場 | 41分 | |

| (小計) | (154分) | |

| 合計 | 5時間59分 |

トイレ、コンビニ情報

トイレ情報

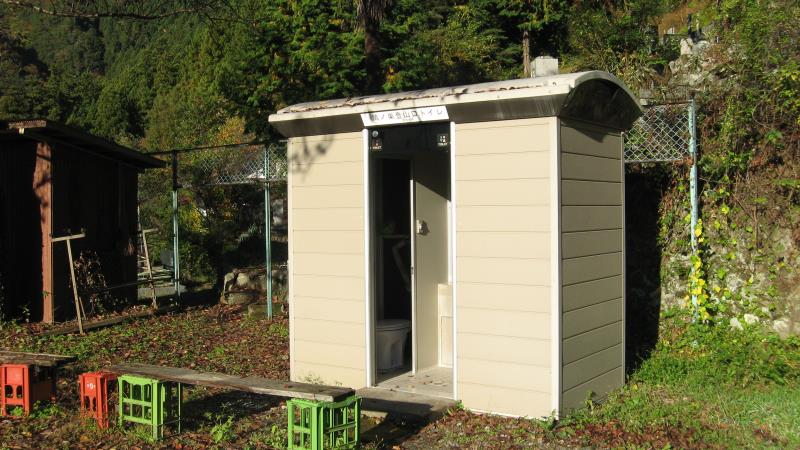

町営鳩ノ巣駐車場内公衆トイレ

町営鳩ノ巣駐車場内にある公衆トイレです。

男女別でとてもきれいに清掃管理されているトイレで、洋式、水洗、ウォームレットのシャワートイレと至れり尽くせりの公衆トイレです。

鳩ノ巣駅前公衆トイレ

駅の改札の外にある公衆トイレなのでいつでも誰でも自由に使用することができます。男女別で洋式、水洗、ウォームレットのシャワートイレです。

鳩ノ巣登山口観光トイレ

登山口の20mほど手前の右側にある看板ですが、振り返らないと気づきません。

公園の奥にある公衆トイレで、男女共用ですが、洋式、水洗式なのでにおいもなく気持ちよく使えます。ただ、ウォームレットではないのでちょっと冷たいです。

コンビニ情報

駐車場の近くにはコンビニ等は一切ありません。

おすすめ登山地図

川苔山(川乗山)山周辺の天気をチェック!

川苔山(川乗山)の天気は?・・・ヤフー天気(東京都西多摩郡奥多摩町)

登山記録のスライドショー

下の「川苔山(川乗山)の登山記録」とほぼ同じ内容になります。

再生時間は約10分です。時間のある方はスライドショーで今回の登山記録をお楽しみください。(BGMが流れます。音量に注意してください。)

川苔山(川乗山)の登山記録

| 山行日 | 2023年11月8日(水) |

| 山行形態 | 単独 |

| 天候 | 晴れ |

町営鳩ノ巣駐車場から川苔山(川乗山)山頂へ(所要時間:約180分)

町営鳩ノ巣駐車場から大根ノ山ノ神へ(所要時間:約46分)

ここが今回の起点となる町営鳩ノ巣駐車場です。無料で24時間開放されているため、平日の朝でもこんな感じでかなり混んでいます。

きれいに区画されていて25台前後駐車可能です。

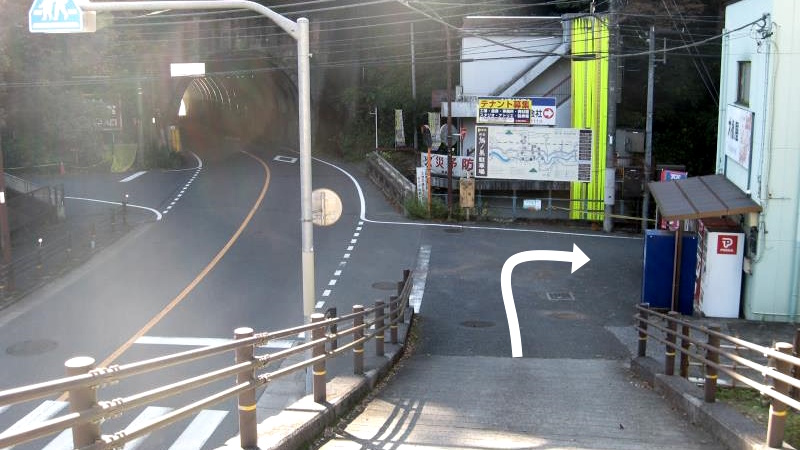

登山口へは、駐車場から青梅街道方面へ出て左の急坂を上ります。

右へ曲がるとすぐに鳩ノ巣駅ですが、登山口へは踏切を渡り直進します。

民家の立ち並ぶ舗装道路をまっすぐに上っていきます。

駐車場から10分ほど坂道を登ると正面に民家が見えてきて行き止まりになります。そこの左側が登山口です。

登山口には「本仁田山・川乗山」と書かれた案内板が立っています。

登山口の階段を上り、登山のスタートです!

まずは民家の右横を通り抜けていきます。

すぐに細い登山道となり、森の中へ入っていきます。

はじめのうちはとても薄暗い登山道が続きます。

ちょっと石の多い登山道なので慎重に進みます。

駐車場から45分ほど歩くと正面に案内板のある分岐があります。直進するとすぐに未舗装の林道に出ます。

大根ノ山ノ神の祠(ほこら)は、ここを右に曲がるとすぐに左側に見えます。

大根ノ山ノ神に到着!

ここが地図上にある大根ノ山の神です。小さな祠(ほこら)と案内板があります。

案内板の横の小さなポールに「大根山の神」と書かれています。

案内板に「川苔山・舟井戸」と書かれていることを確認し先へ進みます。

大根ノ山ノ神のまわりにはベンチが2つあるので座って休憩できます。(次のベンチまでは70分です)

大根ノ山ノ神から舟井戸へ(所要時間:約109分)

大根ノ山ノ神から未舗装の林道を右に下ります。

70mほど下ると左側に階段が見えてきます。ここから森の中に入ります。

階段の横には、「舟井戸・川乗山」と書かれた案内板が立っています。

細い登山道を道なりに進みます。次の目印となる大ダワへの分岐地点までは約1時間です。

傾斜も緩く歩きやすい登山道になります。

石が積まれていてとても歩きやすい道です。

大根ノ山ノ神から40分ほど歩くと正面に大きな岩がある分岐が見えてきます。

大きな岩のほうに進む道もありますが、ここは右へ曲がり、枯れた沢(雨が降ったら小さな沢になりそうな沢)を渡り右へ進みます。

右奥へ進みます。

大きな石を乗り越えて進みます。

歩きづらい丸太の階段を頑張って上っていきます。

木製の階段が終わると今度は石がゴロゴロした歩きづらい道になります。また踏み跡も不明瞭なので慎重に道を探して進みます。

大根ノ山ノ神から約70分で案内板の立つ分岐が見えてきます。ここが大ダワへの分岐です。

案内板に「大ダワ」の文字があることを確認します。

「舟井戸・川乗山」方面は右奥なのですが、踏み跡が薄く歩く人が少ないようです。まわりを観察すると大きく右に踏み跡があるのがわかります。

ここは踏み跡を信じて大きく右へ進みます。

大きな石がゴロゴロした歩きづらい登山道が続きます。

大ダワへの分岐から10分ほど歩くとベンチが2つ見えてきます。(次のベンチは、約20分後(舟井戸の先)です)

木漏れ日の差し込む歩きやすい登山道が続きます。

自然林の混じる明るい道です。

ベンチから12~13分の場所で直進すると登山道が下りになる場所があります。ここは直進してはダメな場所で、大きく右に曲がります。

(下山時はずっと下り坂に見えるので大きく左へ曲がっている登山道を見落としがちなので注意が必要です!)

舟井戸に到着!

上の間違いやすい分岐から7分ほどで舟井戸に到着します。

案内板の支柱に「舟井戸」と書かれていることを確認します。ここは本仁田山方面への分岐です。

舟井戸から川苔山(川乗山)山頂へ(所要時間:約25分)

川乗山方面へ進みます。

舟井戸のすぐ先にベンチが2つあります。

そのちょっと先にもベンチが3つあります。その先が急な上り斜面になっています。

上り斜面の途中に倒れた案内板があります。見ると「川乗山」と書かれています。ここは直進せずに左へ進みます。

「川乗山」と書かれた倒れた案内板の左を進みます。

一度大きく下り、そして上り返します。

正面が明るくなってきたら、尾根道と合流します。

尾根道との合流地点には案内板とベンチがあります。ここを左へ進みます。

案内板には、「川苔山0.2km」と書かれています。山頂まであと200mです!

尾根道を道なりに進みます。

山頂直下はちょっときついつづら折りの斜面ですが、そこを過ぎると山頂はすぐ先です

川苔山(川乗山)山頂に到着!

駐車場からちょうど3時間で川苔山(川乗山)の山頂に到着しました。

川苔山は雲取山方面の展望が優れています。

山頂には二等三角点があります。

川苔山の標高は、1,363.2mです。

こちらが川苔山から見える景色の左半分です。左奥には大菩薩嶺が見えます。その手前右側には鷹ノ巣山、大洞山そして雲取山が見えます。

こちらは大菩薩峠と大菩薩嶺のアップです。大菩薩峠から大菩薩嶺の手前の雷岩までの稜線からの展望は本当に素晴らしいものがあります。

こちらは雲取山のアップです。七つ石山の先のブナ坂から雲取山までの稜線歩きも特に夏は涼しくて最高です。

こちらは右半分の展望です。天目山の山頂はとても狭いのですが、見晴らしはなかなかのものでした。

天目山と大平山です。

天目山は別名三ツドッケと呼ばれています。ピークが3つあるからのようです。

葉の落ちる秋から冬であれば、木の間から富士山がなんとか見えます。

川苔山(川乗山)山頂から町営鳩ノ巣駐車場へ(所要時間:約154分)

川苔山(川乗山)山頂から舟井戸へ(所要時間:約22分)

下山は来た道をそのまま戻るのが一番間違いがなく安全です。

山頂から4分ほどでベンチのある分岐に到着します。

ここは右(上ってきた道)へ進むのがおすすめですが、私はちょっと冒険をして直進し、上の分岐で右へ下るルートを歩いてみることにしました。(ちょっと後悔!)

3分ほど登山道を登るとすぐに分岐が見えてきます。ここを右に曲がります。

案内板には、「古里駅・赤杭山」との表記しかありません。

恐らく鳩ノ巣方面へ下る登山者には歩いてほしくないので記載していないのではないかと思います。(そう思えるくらいのルートでした)

細くて狭い森の中の尾根筋を進みます。

森から抜け出ると日当たりの良い場所に出ますが、案内板はありません。直進すると古里駅方面なので、右へ下るルートを探します。

右を見ると日当たりのよい急斜面があります。こちらへ進んでみます。(案内板はありません)

踏み跡かどうかもわからない急斜面をひたすら下ります。

上りの時に通った倒れた案内板(川乗山と書かれている)の場所まで戻ってきました。

(このルートは通らないことをお勧めします!)

そのまままっすぐ下ると舟井戸に到着します。

舟井戸に到着!

変なルートを通ったのですが、山頂から22分ほどで舟井戸まで戻ってきました。あとは道なりに来た道を戻ります。

案内板の支柱に「舟井戸」と書かれていることを確認してから進みます。

舟井戸から大根ノ山ノ神へ(所要時間:約91分)

上りの時と下りの時とでは登山道の印象はかなり違います。こんなに急だったのかとか、こんなに歩きづらかったかとびっくりすることの多い登山道です。

ここが一番間違えやすい場所です。同じ傾斜で下り坂がまっすぐ続いています。

しかも案内板はありません!

常にまわりを見渡していないと必ず間違える場所です!大きく左へ曲がります。

これが間違っている直進ルート。どうみても正規の登山道のように見えます。しかし、数分歩くとどんどん道は細くなり、何かおかしいと感じ始めます。

こちらが大きく左へ曲がった正しい道。見比べるとこちらのほうが広くてしっかりしているのですが、前しか見ていないとまず気が付きません。

陽が差し込む場所は気持ちよく歩くことができます。

東側の斜面に作られた登山道は昼間でもちょっと薄暗くなります。

薄暗い道と明る道を交互に進みます。

舟井戸から90分ほど歩くと森から抜け林道と合流します。

林道を100mほど進むと大根ノ山ノ神に到着です。

大根ノ山ノ神から町営鳩ノ巣駐車場へ(所要時間:約41分)

大根ノ山ノ神にはベンチが2つあるので座って休憩するとよいでしょう。案内板に従って右へ下ります。

「鳩ノ巣駅」方面へ進みます。

ここから先はずっと下り坂です。

大根ノ山ノ神から20分ほどで右にネットフェンスが見えてきます。登山口まではあと6~7分です。

「鳩ノ巣駅・熊野神社」と書かれた案内板が見えてきます。どちらを進んでも鳩ノ巣駅の踏切のちょっと手前で合流します。

今回はそのまま直進します。

右側に民家が見えてきます。

登山口に到着です。階段を下り、右へ進みます。

あとはひたすら舗装道路上を下ります。

登山口から5分ほどで踏切まで戻ってきます。

踏切を渡り坂道を下って、右に曲がると駐車場です。

踏切から2~3分で駐車場に到着します。

まとめ

今回のコースは、休憩時間を含め往復ほぼ6時間という行程でした。舗装道路歩きも殆どないので登山気分を満喫できるコースだと思います。

川苔山の一番の魅力は、山頂からの展望です。

雲取山、大菩薩嶺、鷹ノ巣山、天目山と自分が登ったことのある山を別の山から眺めるのは格別です。

ぜひとも空気の澄む秋から冬に登られることをおすすめします。

ただ道を間違える可能性のある分岐がいくつかあるので注意が必要です。実際、私も1ケ所間違えたルートを数分進んでしまいました。

GPS機能のある登山アプリがあったのですぐに間違っていると気が付けたのでよかったのですが、案内板のない場所もあるので十分に注意してください。